The New York Times: Cinco dias num banquete de ciência e seus significados

Foi numa sexta-feira à noite, por volta das sete horas, que eu comecei a pensar se acabaria odiando Brian Greene e Tracy Day.

Eu estava em um teatro no Metropolitan Museum of Art ouvindo o Dr. Oliver Sacks, o neurologista, autor e onívoro intelectual, descrever a contração de câncer no globo ocular. Sacks sendo Sacks, ele estava transformando o declínio de sua visão em percepções sobre seu cérebro, mostrando rascunhos do novo mundo que ele enxerga - o edifício Empire State, por exemplo, não mais pontiagudo, mas dilatado para o lado de fora como um cogumelo.

Mas bem quando Sacks estava esquentando, eu tive de sair, na ponta dos pés, e correr rua acima em direção o Museu Solomon R. Guggenheim se eu quisesse encontrar uma resposta para a urgente pergunta sobre o que acontece quando você ensina a teoria das cordas a um dançarino.

Claro, eu poderia ter ficado com Sacks e ido ao Guggenheim na noite seguinte, quando a companhia de dança Armitage Gone! repetiria sua performance. Mas nesse caso eu não conseguiria ver o debate daquela noite por diversos biólogos, filósofos, físicos, neurocientistas e cientistas de computação sobre o que significa ser humano.

É claro, ver aquele show significava que eu não poderia ir a um fórum de energia alternativa cheio de planos visionários para dar energia ao planeta.

Essa era a Feira de Ciência Mundial em Nova York no final de semana passado: 46 shows, debates, demonstrações e festas espalhados por cinco dias e 22 locais entre o Harlem e Greenwich Village, organizada por Greene, o físico e autor de Columbia, e sua esposa, Day, uma ex-produtora da ABC-TV. Malabaristas e filósofos, mágicos e biólogos, músicos e dançarinos - um banquete do qual ninguém poderia provar o suficiente.

Obviamente eu não poderia culpar Greene e Day por fazer um trabalho tão bom que eu queria ver muito mais do que espaço e tempo permitiam. Na verdade, você não consegue evitar amá-los. Eles são o primeiro casal da ciência de Nova York. E por sua coragem e energia, eles parecem ter criado uma nova instituição cultural.

Na sexta-feira à noite, a fila começava n o Skirball Center na Universidade de Nova York e dava a volta por todo o quarteirão, não para a estréia de "Sex and the City," mas para uma discussão científica sobre estranhismo quântico. A maioria das pessoas não conseguiu entrar. Se incluirmos uma multidão estimada em 100.000 pessoas na feira de ciências de rua no sábado, 125.000 pessoas estiveram presente no festival. Todos os eventos tiveram os ingressos esgotados - confirmação, como diz Greene, do "desejo público de conectar-se à ciência."

Não foram poucas as dificuldades para fazer isso tudo sair do papel. Nas semanas que antecederam o festival, as histórias são de desorganização, programas planejados, cancelados e ressucitados. As filas de ingressos eram confusas. Mas os organizadores acertaram em muitos aspectos. Os painéis de discussões, muitos deles guiados por gente como Charlie Rose e Alan Alda, foram na maior parte do tempo verdadeiros debates, ou melhor, discussões, e não uma série de palestras.

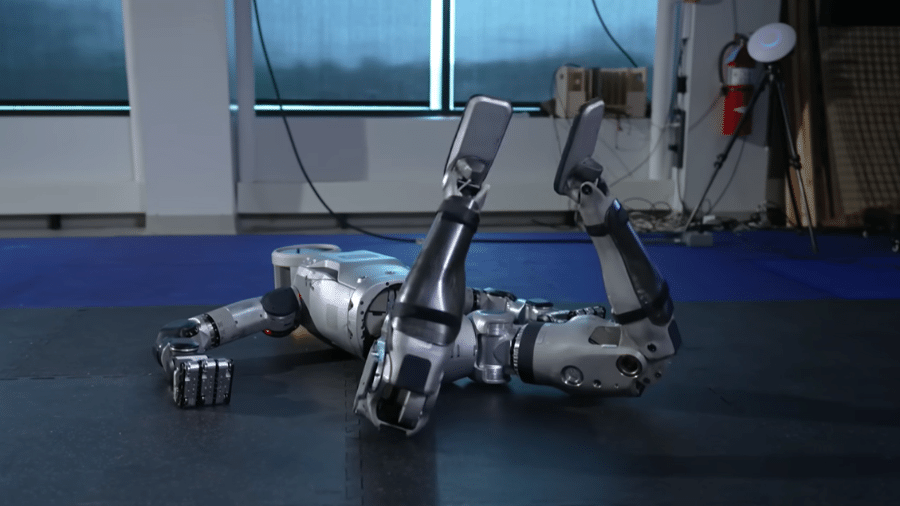

Havia imagens chamativas por toda parte.

Eu soube que tudo estava funcionando quando minha filha de seis anos, Mira, pegou meu notebook em um show de mágica e "truques de cérebro" e começou a tomar notas.

Relatos detalhados foram postados por colegas nos blogs TierneyLab, Dot Earth e ArtsBeat.

Eu não sabia exatamente o que esperar na Moth, uma organização dedicada a contar histórias ao vivo, onde cientistas se voluntariaram para nos contar narrativas de experiências que deram errado. Mas lá estava James Gates, um imponente pensador da teoria das cordas da Universidade de Maryland com um penteado afro prateado que espremeu toda sua vida como homem negro e físico em uma história de 10 minutos sobre quando quase morreu em uma montanha da Islândia. Naquele momento, ele lembrou ter pensado "Cair de uma montanha seria uma morte estereotipada para um físico", assim como ser alvejado pela polícia seria para um jovem negro, algo que quase aconteceu a ele num passeio certa noite por Pasadena, Califórnia.

"Siga seu próprio caminho", disse a voz acima da montanha islandesa quando ele gritou por socorro. Gates disse ainda não saber a quem pertencia aquela voz.

Por acaso, Gates estava no Guggenheim na noite seguinte em um papel mais familiar, oferecendo comentários de física enquanto as lindas dançarinas de preto de Karole Armitage ricocheteavam e giravam umas às outras ou derretiam-se como sombras ou reflexos para dentro e fora do palco. Armitage disse que a dança, baseada no livro de Greene "Elegant Universe", estava tentando mostrar como a teoria das cordas pode reconciliar a casualidade quântica de partículas no mundo com o deturpado espaço-tempo da gravidade de Einstein. O que ajudou, um pouco.

Na Igreja Batista Abissínia no Harlem, música de órgão e vozes do coro saltavam para fora dos vitrais enquanto físicos e fãs da ciência ficavam de pé, se inclinavam e aplaudiam. Entrando no espírito, Greene assumiu o púlpito para sua introdução.

"Eu posso ser um cientista judeu", disse ele, "mas eu seria um tolo se algum dia fosse reencarnado como um pregador batista."

Outra sensação foi a percepção de que cientistas são tão confusos quanto o resto de nós com as Grandes Questões, como o livre arbítrio, Deus, ou se algum dia vamos esclarecer nosso papel nesta bagunça.

Isso veio à tona claramente na grande conferência de sábado à noite sobre o que significa ser humano. Greene disse que esta era a mesa em que todos queriam estar, e isso se mostrou verdadeiro. Havia 11 participantes, além do moderador, Rose.

Eles começaram localizando nossa humanidade fora de nossos egos biológicos, em linguagem, cultura e ciência. Mas a conversa voltou a nós mesmos como máquinas biológicas. Depois de descartar a ameaça ou a promessa de consertos genéticos com nossa geração - nós ainda não sabemos o suficiente para diferenciar o que é uma melhora e o que não é -, os participantes se tornaram combativos sobre o livre arbítrio e a moralidade.

Se somos produtos de nossos genes e de nosso ambiente, perguntou Paul Nurse, um biólogo vencedor do Prêmio Nobel que preside a Universidade Rockefeller, no que se transformam o livre arbítrio e o senso de responsabilidade pessoal sobre os quais a sociedade e o sistema de justiça criminal são baseados?

Daniel Dennett, um filósofo em Tufts, argumentou que os humanos têm liberdade, definida por ele como a capacidade de ser movido por razões. Mas essas razões não são apenas parte do ambiente? Dennett respondeu que precisamos construir o ambiente para que as pessoas façam a coisa certa.

A moralidade é o elefante na sala, disse Francis Collins, chefe do Projeto de Genoma Humano no Instituto Nacional de Saúde, sugerindo que humanos parece ter um senso natural do certo e errado de Deus.

No dia anterior, ele havia recebido muitos aplausos por manter a posição de que não precisava escolher entre Darwin e Deus. Um cientista pode ser religioso. Mas desta vez ele estava sendo atacado por fracassar na consideração de que a evolução poderia incutir tais valores se eles se provassem adaptáveis.

"Por que você prefere Deus a mim?" perguntou Marvin Minsky, um professor de ciência da computação do MIT e fundador do campo de inteligência artificial.

"Você realmente quer saber?" respondeu Collins.

Rapidamente, Rose sacudiu os braços, dizendo que o tempo havia acabado. Mas os participantes estavam se divertindo demais. Minsky cruzou os braços desafiadoramente e disse, "Nós deveríamos apenas ficar aqui e ver o que eles fazem."

Toda a platéia ficou com ele. Estou esperando ansiosamente pela continuação das discussões no ano que vem.

Eu estava em um teatro no Metropolitan Museum of Art ouvindo o Dr. Oliver Sacks, o neurologista, autor e onívoro intelectual, descrever a contração de câncer no globo ocular. Sacks sendo Sacks, ele estava transformando o declínio de sua visão em percepções sobre seu cérebro, mostrando rascunhos do novo mundo que ele enxerga - o edifício Empire State, por exemplo, não mais pontiagudo, mas dilatado para o lado de fora como um cogumelo.

Mas bem quando Sacks estava esquentando, eu tive de sair, na ponta dos pés, e correr rua acima em direção o Museu Solomon R. Guggenheim se eu quisesse encontrar uma resposta para a urgente pergunta sobre o que acontece quando você ensina a teoria das cordas a um dançarino.

Claro, eu poderia ter ficado com Sacks e ido ao Guggenheim na noite seguinte, quando a companhia de dança Armitage Gone! repetiria sua performance. Mas nesse caso eu não conseguiria ver o debate daquela noite por diversos biólogos, filósofos, físicos, neurocientistas e cientistas de computação sobre o que significa ser humano.

É claro, ver aquele show significava que eu não poderia ir a um fórum de energia alternativa cheio de planos visionários para dar energia ao planeta.

Essa era a Feira de Ciência Mundial em Nova York no final de semana passado: 46 shows, debates, demonstrações e festas espalhados por cinco dias e 22 locais entre o Harlem e Greenwich Village, organizada por Greene, o físico e autor de Columbia, e sua esposa, Day, uma ex-produtora da ABC-TV. Malabaristas e filósofos, mágicos e biólogos, músicos e dançarinos - um banquete do qual ninguém poderia provar o suficiente.

Obviamente eu não poderia culpar Greene e Day por fazer um trabalho tão bom que eu queria ver muito mais do que espaço e tempo permitiam. Na verdade, você não consegue evitar amá-los. Eles são o primeiro casal da ciência de Nova York. E por sua coragem e energia, eles parecem ter criado uma nova instituição cultural.

Na sexta-feira à noite, a fila começava n o Skirball Center na Universidade de Nova York e dava a volta por todo o quarteirão, não para a estréia de "Sex and the City," mas para uma discussão científica sobre estranhismo quântico. A maioria das pessoas não conseguiu entrar. Se incluirmos uma multidão estimada em 100.000 pessoas na feira de ciências de rua no sábado, 125.000 pessoas estiveram presente no festival. Todos os eventos tiveram os ingressos esgotados - confirmação, como diz Greene, do "desejo público de conectar-se à ciência."

Não foram poucas as dificuldades para fazer isso tudo sair do papel. Nas semanas que antecederam o festival, as histórias são de desorganização, programas planejados, cancelados e ressucitados. As filas de ingressos eram confusas. Mas os organizadores acertaram em muitos aspectos. Os painéis de discussões, muitos deles guiados por gente como Charlie Rose e Alan Alda, foram na maior parte do tempo verdadeiros debates, ou melhor, discussões, e não uma série de palestras.

Havia imagens chamativas por toda parte.

Eu soube que tudo estava funcionando quando minha filha de seis anos, Mira, pegou meu notebook em um show de mágica e "truques de cérebro" e começou a tomar notas.

Relatos detalhados foram postados por colegas nos blogs TierneyLab, Dot Earth e ArtsBeat.

Eu não sabia exatamente o que esperar na Moth, uma organização dedicada a contar histórias ao vivo, onde cientistas se voluntariaram para nos contar narrativas de experiências que deram errado. Mas lá estava James Gates, um imponente pensador da teoria das cordas da Universidade de Maryland com um penteado afro prateado que espremeu toda sua vida como homem negro e físico em uma história de 10 minutos sobre quando quase morreu em uma montanha da Islândia. Naquele momento, ele lembrou ter pensado "Cair de uma montanha seria uma morte estereotipada para um físico", assim como ser alvejado pela polícia seria para um jovem negro, algo que quase aconteceu a ele num passeio certa noite por Pasadena, Califórnia.

"Siga seu próprio caminho", disse a voz acima da montanha islandesa quando ele gritou por socorro. Gates disse ainda não saber a quem pertencia aquela voz.

Por acaso, Gates estava no Guggenheim na noite seguinte em um papel mais familiar, oferecendo comentários de física enquanto as lindas dançarinas de preto de Karole Armitage ricocheteavam e giravam umas às outras ou derretiam-se como sombras ou reflexos para dentro e fora do palco. Armitage disse que a dança, baseada no livro de Greene "Elegant Universe", estava tentando mostrar como a teoria das cordas pode reconciliar a casualidade quântica de partículas no mundo com o deturpado espaço-tempo da gravidade de Einstein. O que ajudou, um pouco.

Na Igreja Batista Abissínia no Harlem, música de órgão e vozes do coro saltavam para fora dos vitrais enquanto físicos e fãs da ciência ficavam de pé, se inclinavam e aplaudiam. Entrando no espírito, Greene assumiu o púlpito para sua introdução.

"Eu posso ser um cientista judeu", disse ele, "mas eu seria um tolo se algum dia fosse reencarnado como um pregador batista."

Outra sensação foi a percepção de que cientistas são tão confusos quanto o resto de nós com as Grandes Questões, como o livre arbítrio, Deus, ou se algum dia vamos esclarecer nosso papel nesta bagunça.

Isso veio à tona claramente na grande conferência de sábado à noite sobre o que significa ser humano. Greene disse que esta era a mesa em que todos queriam estar, e isso se mostrou verdadeiro. Havia 11 participantes, além do moderador, Rose.

Eles começaram localizando nossa humanidade fora de nossos egos biológicos, em linguagem, cultura e ciência. Mas a conversa voltou a nós mesmos como máquinas biológicas. Depois de descartar a ameaça ou a promessa de consertos genéticos com nossa geração - nós ainda não sabemos o suficiente para diferenciar o que é uma melhora e o que não é -, os participantes se tornaram combativos sobre o livre arbítrio e a moralidade.

Se somos produtos de nossos genes e de nosso ambiente, perguntou Paul Nurse, um biólogo vencedor do Prêmio Nobel que preside a Universidade Rockefeller, no que se transformam o livre arbítrio e o senso de responsabilidade pessoal sobre os quais a sociedade e o sistema de justiça criminal são baseados?

Daniel Dennett, um filósofo em Tufts, argumentou que os humanos têm liberdade, definida por ele como a capacidade de ser movido por razões. Mas essas razões não são apenas parte do ambiente? Dennett respondeu que precisamos construir o ambiente para que as pessoas façam a coisa certa.

A moralidade é o elefante na sala, disse Francis Collins, chefe do Projeto de Genoma Humano no Instituto Nacional de Saúde, sugerindo que humanos parece ter um senso natural do certo e errado de Deus.

No dia anterior, ele havia recebido muitos aplausos por manter a posição de que não precisava escolher entre Darwin e Deus. Um cientista pode ser religioso. Mas desta vez ele estava sendo atacado por fracassar na consideração de que a evolução poderia incutir tais valores se eles se provassem adaptáveis.

"Por que você prefere Deus a mim?" perguntou Marvin Minsky, um professor de ciência da computação do MIT e fundador do campo de inteligência artificial.

"Você realmente quer saber?" respondeu Collins.

Rapidamente, Rose sacudiu os braços, dizendo que o tempo havia acabado. Mas os participantes estavam se divertindo demais. Minsky cruzou os braços desafiadoramente e disse, "Nós deveríamos apenas ficar aqui e ver o que eles fazem."

Toda a platéia ficou com ele. Estou esperando ansiosamente pela continuação das discussões no ano que vem.