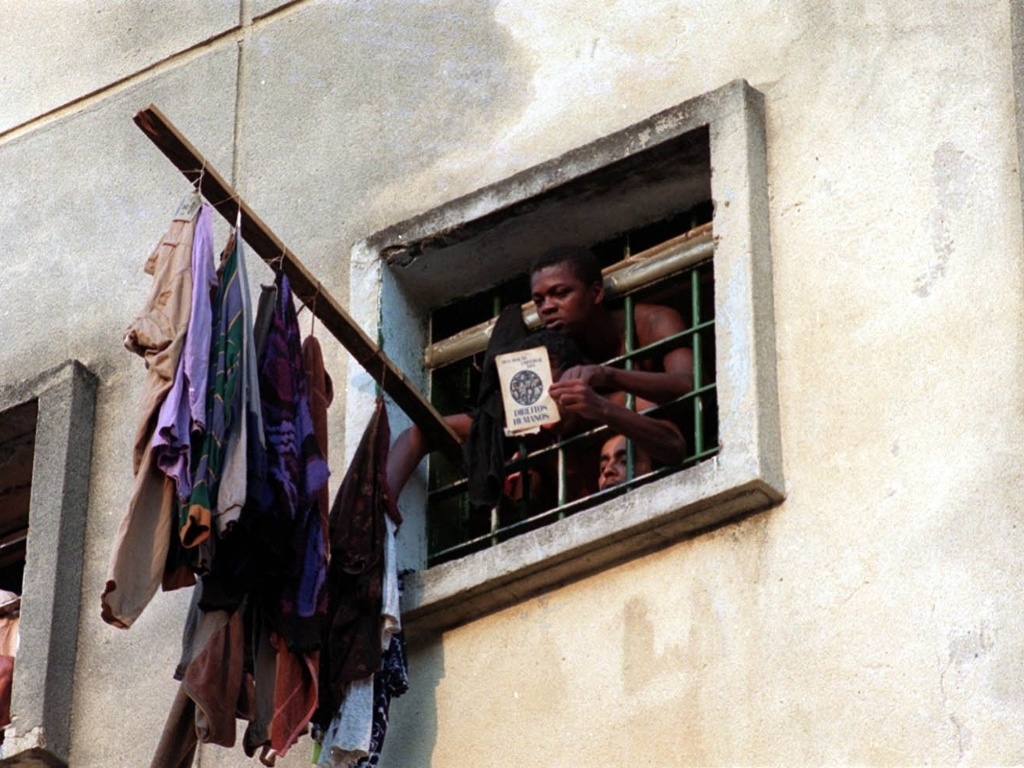

"Policiais gritavam como se marcassem um gol", diz agente penitenciário do Carandiru

Os policiais militares da Rota que entraram no pavilhão 9 do Carandiru a pretexto de conter uma rebelião de presos em outubro de 1992 desrespeitaram uma comissão de negociação que se formava para tentar mediar o conflito e “gritavam como índios, ou como se marcassem um gol”.

As afirmações foram feitas pelo agente penitenciário Moacir dos Santos, funcionário da antiga Casa de Detenção do Estado à época em que 111 presos foram mortos por policiais militares. Santos é a quarta testemunha de acusação ouvida nesta segunda-feira (15) no júri popular de 26 PMs acusados pela morte de 15 presos que estavam no primeiro andar do pavilhão. O julgamento acontece no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, e é o primeiro de uma série de quatro júris que serão realizados até o final do ano sobre o caso, marcado como o pior na história do sistema penitenciário brasileiro.

De acordo com o agente penitenciário, não houve rebelião no presídio no dia da invasão da polícia, como alegou o Estado, à época, e como sustenta a defesa dos réus. Segundo ele, houve um "acerto de contas" entre duas facções rivais, de modo que mesmo funcionários do complexo, em nenhum momento, foram mantidos reféns pelos internos.

Conforme a testemunha, formou-se uma junta de negociação composta pelo então secretário de Segurança, Pedro Franco de Campos, pelo secretário adjunto, Antonio Filardi Diniz, por dois juízes e pelo coordenador do presídio.

“Passei para ele [um dos PMs] quem estava no pátio e quem estava na briga. Quando abriu o portão, tudo o que tinha sido combinado entre as autoridades caiu por terra –vi presos rendidos sendo metralhados”, afirmou a testemunha, referindo-se a internos que estavam no pátio, fora da briga, voltando de áreas como a capela ou o campo de futebol.

“Não respeitaram nem o coronel Ubiratan [Guimarães]”, disse, referindo-se ao comandante da operação, assassinado em 2006, em São Paulo.

Indagado pelo juiz José Augusto Marzagão se os presos gritavam a ponto de não se estabelecer um diálogo audível entre as partes, o agente negou: enfatizou que a “euforia” era apenas dos policiais, uma vez que os internos já haviam jogado armas brancas que estavam com eles nas celas.

“As camas, metralhadas, pareciam peneiras”

Para a testemunha, as autoridades trabalharam para que a perícia no local do massacre fosse prejudicada. A exemplo de sobreviventes que testemunharam hoje, ele também afirmou que presos foram obrigados a arrastar corpos pelas escadas, a fim de que fossem levados ao IML (Instituto Médico Legal), mas salientou que os cadáveres foram destinados “a três IMLs diferentes para despistar os repórteres e os familiares dos presos”.

Leia mais

- Demora no julgamento favorece impunidade e prejudica réus, dizem especialistas

- Infográfico mostra como aconteceu a invasão de 1992; relembre

- 1/3 dos presídios de São Paulo tem superlotação igual ao Carandiru

- Para MP, trabalho é convencer jurados de que 'bandido bom' não é 'bandido morto'

- Cepollina se diz feliz, lamenta que "assassino de Ubiratan esteja impune"

- Matança no Carandiru motivou formação de facção criminosa

- Só 10% creem em prisão por Massacre do Carandiru, diz Datafolha

- Julgamento do Massacre do Carandiru foi dividido em quatro partes

“Às 19h, já sabiam que era mais de uma centena de mortos. Só nos deixaram entrar no presídio às 23h”, afirmou.

Indagado pelo juiz se acreditava que o lapso de tempo para permissão de acesso era intencional, o agente resumiu: “Se os presos foram mortos dentro das celas e se demoraram três, quatro horas para nos deixarem entrar, acredito que não queriam de fato que soubéssemos onde os presos foram mortos. Mas as marcas de projéteis estavam lá, as camas, todas furadas, pareciam peneiras”, disse.

A testemunha relatou que, na operação de rescaldo, os funcionários verificaram que uma das celas estava trancada. Abriram, e havia 11 presos dentro –todos, mortos a tiros.

O agente penitenciário disse ainda acreditar em uma razão específica para que o resultado da operação, finalizada pouco após as 2h do dia 3 de outubro daquele ano, só fosse divulgado pelas autoridades no dia seguinte, no final da tarde: era dia de eleições municipais. "Tinham que despistar", disse.

Outras testemunhas

Primeira testemunha a depor no julgamento, o ex-detento Antonio Carlos Dias, 47, afirmou que viu "muitos presos" serem mortos por policiais militares enquanto "escalavam pilhas de corpos" de internos vítimas do massacre.

Já o pedreiro Marco Antonio de Moura, 44, outro sobrevivente do massacre do Carandiru, contou que, embora ferido, não ergueu os braços quando os PMs perguntaram quem estava ferido. "Os presos que estavam feridos e ergueram as mãos nós nunca mais vimos", disse. Ele afirma que foi salvo por um "anjo da guarda".

Além desses, há mais 10 testemunhas de acusação --entre elas oito vitimas e o perito Osvaldo Negrini. Já a defesa arrolou dez testemunhas, entre elas o ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho e o ex-secretário de Segurança Pública Pedro Franco de Campos.

Júri terá seis homens e uma mulher

O Conselho de Sentença que decidirá o futuro dos 26 policiais militares será composto por seis homens e uma mulher --a grande maioria jovens, aparentando idades entre 20 e 30 anos.

Dois dos réus não compareceram à sessão. Os que estão presentes entraram pelos fundos do fórum, longe da imprensa e do acesso do público ao prédio.

Os jurados foram selecionados em um grupo de 50 pessoas convocadas pela Justiça. Eles devem ter no mínimo 18 anos completos --menos, portanto, que os mais de 20 anos e seis meses decorridos do episódio classificado em 2000 como massacre por parte da OEA (Organização dos Estados Americanos).

O júri chegou a começar na última segunda (8), mas teve que ser adiado porque uma jurada passou mal e foi dispensada. Pelas regras judiciárias, uma vez sorteados os sete jurados que formam o Conselho de Sentença, a saída de algum deles implica em se formar um novo conselho.

Para isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo convocou mais 33 pessoas, além de 17 das 50 convocadas semana passada, a fim de realizar novo sorteio.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.