A saga do iraniano que fugiu de uma guerra e encontrou liberdade e fortuna na Bahia

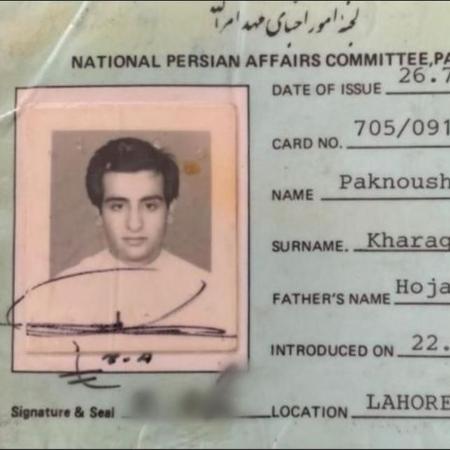

Paknoosh Kharaghani tinha 17 anos quando ouviu seu destino ser traçado no Irã, em uma reunião na sala de casa.

Diante do pai e dos seis irmãos, sua mãe anunciou, decidida: "De qualquer jeito, você tem de ir embora".

O ano era 1987, o Irã estava em guerra com o Iraque e ela via - com apreensão - chegar a hora de o filho ir para o Exército.

Pesava, ainda, outra preocupação: a impossibilidade de ele ter um futuro melhor no país por seguir a fé Bahá'í - uma religião de minoria no Irã, perseguida pelo governo e por parte da população majoritariamente muçulmana xiita.

Fugir da cidade de Karaj, onde moravam, era a opção.

E foi isso o que o jovem fez, 10 dias depois, dando início a uma incrível jornada que meses mais tarde o levaria ao Brasil.

No país, ele viveu anos de saudade. Mas também encontrou amor, fortuna e o que mais queria desde menino: ser livre.

Antes, teve muito chão a percorrer - literalmente.

E estradas cheias de desafios que, hoje, aos 50 anos, ele relembra entre lágrimas e sorrisos, ao contar sua história à BBC News Brasil.

"Aquela conversa na verdade me trouxe uma certa perspectiva de uma vida melhor", diz o iraniano, em bom português, com a voz embargada.

Ainda em Karaj, aos 17, a confirmação de sua partida gerou ansiedade.

"Na época, reinou um silêncio em casa. Todo mundo se olhava, parecia não acreditar que eu estava indo. Mas eu, como adolescente e como alguém que sempre foi reprimido e que se sentia excluído no próprio país por causa da religião, queria a busca."

Um deserto no caminho

O périplo do jovem fugindo de Karaj, no Irã, começou inicialmente em uma perigosa travessia até o Paquistão, em que ele foi guiado por um grupo de desconhecidos.

Não pôde sequer se despedir dos pais: foi instruído a "não olhar para trás".

Da cidade onde morava, seguiu para a também iraniana Zahedan. De lá, atravessou o deserto até a paquistanesa Quetta.

O mesmo caminho já havia sido percorrido por primos e um tio e todos sabiam: era arriscado. O que mais lhe afligia era a possibilidade de ser visto por patrulhas de fronteira, que rondavam a região armadas e tinham a fama de matar quem pegassem no caminho.

Travessia difícil

Foi assim que, de cabeça baixa ou escondido sob tecidos, Paknoosh atravessou mais de 700 km de carro e a pé, com o suporte de um camelo levando suprimentos.

A "vontade de desistir e o desespero de aquilo não dar certo", define, eram grandes demais.

O peso da bagagem que levava, também.

Assim ele deixou livros, fitas e um monte de coisas para trás.

Apenas o que tinha valor sentimental seguiu: roupas e um par de sapatos que lhe faziam lembrar da família.

O Brasil no mapa

Ao chegar ao Paquistão, seu plano era embarcar para Estados Unidos ou Austrália, onde tinha parentes.

Mas os vistos demoravam, e foi ali que o Brasil entrou no roteiro de sua história: chegou a ele a notícia de que o país tinha aberto as portas para os Bahá'ís.

Iranianos seguidores da religião foram os primeiros refugiados não-europeus recebidos de forma irrestrita no Brasil, segundo informações publicadas pela Acnur, agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para refugiados.

Os Bahá'ís do Irã começaram a chegar ao país nos anos 80.

Perseguição

Notícias de agressões, sequestros, prisões e assassinatos de adeptos da religião no Irã corriam o mundo.

Crianças e jovens, como Paknoosh, chegavam a ser impedidos de estudar, expulsos de escolas.

Muitas vezes, eles eram proibidos até de tocar alimentos. Diziam que o que tocassem ficaria "imundo".

"Eu me perguntava que sociedade é essa? O que o ser humano tá pensando?", diz ele.

"Diziam que a gente era inimigo do Islã ou espião."

Bahá'u'lláh, fundador da religião Bahá'í e apontado pelos seguidores como o mais recente mensageiro de Deus, pregou que "as religiões do mundo provêm da mesma fonte e, em essência, são sucessivos capítulos de uma única religião proveniente de Deus".

O governo iraniano vê essa crença como contrária a sua doutrina, explicam a comunidade Bahá'í internacional e a Bahá'í do Brasil.

"O Estado teocrático iraniano - sistema de governo exercido por uma casta de religiosos ou por um soberano, considerado representante divino ? nega a origem divina de Bahá'u'lláh, e assim combate e persegue seus seguidores, pois afirma que Muhammad (Maomé) é o último profeta a trazer a Revelação divina, e qualquer outro após Ele seria um impostor".Outro contraste entre as duas visões é que os Bahá'ís defendem a igualdade entre homens e mulheres, enquanto o regime islâmico, que se instalou no país por meio de uma revolução em 1979 - um ano antes da guerra com o Iraque - determina até a maneira como elas saem vestidas. O véu muçulmano, por exemplo, passou a ser obrigatório, como Paknoosh viu em sua mãe e irmãs.

Também viu o pai, que era motorista, perder o emprego. A família passou a se virar costurando bichos de pelúcia em casa para vender em lojas de brinquedos.

"Uma das coisas que eu lembro é eu tentando colocar linha numa agulha, porque às vezes minha mãe não conseguia enxergar, de noite. Desde nove anos de idade eu já trabalhava. A família inteira trabalhava junta para o sustento."

Uma vida na guerra

Paknoosh tinha mais ou menos essa idade também quando começou a guerra Irã-Iraque, em 1980.

O conflito teve início quando o Iraque de Saddam Hussein invadiu uma Província do Irã.

Rumores sobre batalhas sangrentas, casas e ônibus atingidos se espalhavam e Karaj - onde o menino morava - podia até não ser palco de conflitos, mas "o som de aviões que cruzavam o céu, carregados de bombas iraquianas, dava medo". "Não se sabia onde aquelas bombas iam explodir."

A guerra terminou em 22 de setembro de 1988, com um total estimado de 400 mil mortos. Sasan, seu melhor amigo, era um deles. O rapaz com quem havia crescido fazia parte das tropas iranianas.

Um destino que Eshrat, a mãe de Paknoosh, não queria para o filho.

As imagens de um "paraíso"

Paknoosh soube da morte do amigo quando já estava de passagem pelo Paquistão, onde ficou por cinco meses.

Ao bater o martelo de que se mudaria para o Brasil, correu em uma banca de revistas e lá encontrou o nome do país, escrito em tamanho grande.

A imagem verde "daquele lugar tropical" saltou aos olhos acostumados à região de desertos. "Peguei a revista, folheei e disse comigo mesmo, 'estou indo pro paraíso. É um lugar muito bom'", diz Paknoosh com um sorriso.

Para refugiados como ele, o Brasil se tornava sinônimo de liberdade.

A lembrança da praia

Em uma página sobre a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o jovem iraniano se surpreendeu com imagens de mulheres dividindo espaço com os homens na água.

Isso fez com que lembrasse de tempos atrás: a primeira vez que viu o mar, com a família.

Em uma foto, de quando tinha 6 ou 7 anos de idade, a mãe e as duas irmãs estavam na água e não precisavam cobrir o corpo inteiro.

Algo impensável com regras que vieram junto com a Revolução Islâmica de 1979, quando as mulheres passaram a não poder usar trajes de banho em áreas públicas, nem nadar junto com homens.

Do amor...

Paknoosh, que havia crescido "sem saber nada sobre país nenhum, em um país fechado, em uma época em que informações demoravam a chegar", e cheio de limitações sociais e medo, partiu para o que disse à BBC News Brasil ser para ele "a terra prometida".

Chegou ao Brasil com 20 dólares no bolso e foi acolhido pela comunidade Bahá'í em uma escola de Mogi Mirim (SP). Teve aulas básicas de português e depois arrumou emprego serrando madeira em uma fábrica de caixotes.

Ele aprendeu mais da língua em conversas do dia a dia, assistindo a desenhos animados e buscando ajuda em livros.

"Eu lia, lia, lia. Justamente para o meu cérebro começar a se habituar com o formato. Às vezes, emendava duas palavras, três palavras, de uma vez só, vamos dizer, mas que eu não entendia era nada", relembra.

E a palavra mais bonita que aprendeu, qual seria?

"Amor", é o que tem na ponta da língua.

Quatro anos depois de chegar ao Brasil, Paknoosh se apaixonou pela piauiense Ina.

Ela era uma das participantes de reuniões de oração da fé Bahá'í no Tocantins, onde ele passou a morar e a disseminar suas crenças.

O casal teve duas filhas e deu início a uma nova fase também nos negócios, trabalhando por conta própria.

...às dificuldades

"Quando eu vivia no Irã, com o tanto de restrição que havia, o meu sonho era que as pessoas entendessem que os valores do ser humano são todos iguais. Eu sonhava que as pessoas pudessem aceitar umas às outras naturalmente", diz Paknoosh, aos 50 anos.

As dificuldades que enfrentou no Brasil, afirma, não foram religiosas, culturais ou de integração na sociedade, mas "as de alguém com pouco estudo, que precisou trabalhar muito para conseguir conquistar uma nova vida".

Ele explica.

"O Brasil tem um perfil de ser humano caloroso, que dá espaço pro outro, pra sobrevivência, e isso é muito sagrado. Mas para você vencer no país, você tem que ser um gênio ou ter um bom dinheiro e essas eram as duas coisas que eu não tinha, na verdade."

Criando uma vida de empreendedor

Se no Irã tocar alimentos era proibido como restrição a sua religião, no Brasil, Paknoosh passou não só a tocar "com gosto" melancias e o que mais encontrasse em feiras - mas também a plantar e vender alface, frutas e outros produtos.

O negócio que montou com Ina, porém, quebrou, surpreendido por pragas e pela forte competição no mercado.

Eles também tiveram dificuldades financeiras porque bancavam o tratamento da filha caçula, Farzonêh.

Ela morreu aos 7 anos, em decorrência de problemas renais e microcefalia.

"Nós chegamos num patamar, eu diria, bem abaixo de zero", relembra Paknoosh.

Na época, ouviam comentários sobre uma cidade próspera: Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, conhecida como capital do agronegócio baiano.

"É hoje a cidade onde a gente mora".

Matando galinhas para vender comida

Paknoosh, Ina, Farzonêh e a irmã mais velha, Faronak, então com 5 anos, entraram em Luís Eduardo Magalhães a bordo de uma Kombi velha, com panelas emprestadas e 21 galinhas que criavam.

A ideia era vender bananas para ganhar a vida, mas o veículo quebrou.

A solução que tinham em mãos? Cozinhar e vender, à beira da estrada cheia de caminhões, aquelas que na época eram o "único patrimônio" da família : as galinhas que haviam levado.

Para incrementar o cardápio, eles também prepararam outros pratos, como chambari, feito com músculo e ossos de boi - típico no Tocantins.

À base de 'comidinha caseira'

Ao encostarem a Kombi no canteiro que virou ponto de venda, o homem saiu fazendo propaganda de caminhão em caminhão, batendo nas cabines.

"Já fui dando 'bom dia, tudo bem? A gente tem uma comidinha caseira que acabamos de fazer. Ainda continua fervendo dentro da panela e, por sinal, muito gostosa. Gostaria de experimentar? Ainda ganha um copo de suco."

A filha de 5 anos, vendo que ninguém se aproximava, decidiu ajudar ao pai.

"Ela (perguntou) 'pai, posso chamar o pessoal pra vir comer?' Eu falei, mas é claro que pode. Aí ela começou", conta Paknoosh.

"Olha a galinha caipira, olha o chambari!", simula emocionada a menina, agora com 24 anos, dos gritos que entoava à época.

O paraibano Everaldo Soares Ferreira, mais conhecido como Galego, foi o primeiro cliente.

Ele trabalhava nas proximidades, contratando caminhões para fazer frete, e estava passando quando viu Paknoosh e Ina arrumando a única mesa que tinham, onde punham as panelas.

"De tão bom que tava, ainda comi duas vezes", diz o homem com um sorriso. Até hoje ele é próximo da família.

No começo, relembra, "o negócio do casal era bem humilde" e "se notava que Paknoosh não era brasileiro".

"Mas nós não olhamos para essas coisas aqui. A gente as pessoas de fora como se fossem nossas", diz o Galego, com os olhos marejados.

'Um sonho'

Na outra margem da estrada - onde antes "só havia mato" - Paknoosh e Ina abriram um restaurante anos depois.

A demanda cresceu, com trabalhadores da agricultura, funcionários de outras empresas, vizinhos e viajantes.

E o negócio passou a servir, em média, 500 refeições por dia. No início, eram 20.

O restaurante, ainda de aspecto simples, foi o combustível de que o casal precisava para um passo maior: construir o que tanto quem passava por ali pedia que indicassem ? um hotel.

Para eles, "um sonho".

Paknoosh conta que ele e a esposa trabalharam 16 anos das 7h à meia-noite servindo e preparando comida para juntar os R$ 3 milhões de que precisavam para a compra de um lote vizinho ao restaurante e implantação do alicerce do empreendimento.

Outros R$ 3 milhões para a construção vieram de um empréstimo de banco.

Paknoosh e a mulher, Ina, mantêm atualmente o hotel e um restaurante em Luís Eduardo Magalhães. O casal fez milhões ao longo dos anos para investir nos dois negócios, cujo faturamento somado, calculam, gira em torno de R$ 5 milhões por ano.

O maior patrimônio da família é o hotel, com valor estimado em R$ 15 milhões - considerando o preço do metro quadrado da área, segundo o empresário.

O estabelecimento foi inaugurado em março de 2017 e figura em sites de buscas com avaliações de hóspedes entre os mais bem ranqueados da cidade.

Entre os famosos que já recebeu estão o jornalista Cid Moreira, a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba, o cantor e compositor Dilsinho e o comediante Tirullipa - todos com passagens devidamente registradas em fotos.

O plano, segundo Paknoosh, é investir pelo menos R$ 1,5 milhão para aumentar de 54 para 87 o número de quartos ao longo de 2020. Outros R$ 400 mil devem ser desembolsados ainda em 2019 para implantar energia solar nos dois empreendimentos.

"Logo quando eu fiz meus 13 anos, eu não conseguia pensar em trabalhar para alguma empresa", diz Paknoosh. "Esse espírito de empreendedor, sempre sonhei foi com isso."

A saudade

O iraniano diz que o que mais lhe faz falta hoje é o convívio com a família iraniana.

Hoje, seus irmãos estão divididos entre o Irã, os Estados Unidos e a Austrália, onde os pais também moram.

Em 2006, parte deles se reencontrou em Karaj.

Foi a primeira vez que Paknoosh voltou para casa, após quase duas décadas de sua partida.

O reencontro depois da partida

Ele, Ina e Faronak desembarcaram no Irã quando nevava.

O que "comentavam muito", em meio a lágrimas, era que ele não pôde se despedir na época em que foi embora.

"A sensação que eu tive naquele momento, que encontrei, que eles me aguardavam no aeroporto, foi uma coisa assim inacreditável. Era uma mistura de medo, ansiedade", diz, emocionado.

"Eu só me lembro que a gente chorou muito, até chegar em casa. Eu lembro que várias vezes a gente chorava, por poder realmente ter visitado eles depois desses anos todos, de ter tido dinheiro, de ter tido força, de poder estar vivo, pra poder acontecer esse reencontro, porque quando saí de lá, a gente não sabia quando ia poder se ver novamente."

"Passei muitos anos em dificuldade, buscando caminho pra isso."

De uma cena nunca esquecida

Sua mãe até hoje diz "meu Deus, eu não consigo esquecer aquela cena" ? sobre vê-lo partir abruptamente, e sem despedidas.

Essa memória pesou com força sobre ela no momento do reencontro, à medida que mais uma vez via se aproximar a hora de o filho ir embora.

Quando chegou a hora de voltar para o Brasil, ela ficou cheia de tristeza. "Foi uma semana sem comer e quieta."

Mas, desta vez, algo a consolava: "Ela falou: 'agora pelo menos a gente pode se despedir'".

Hoje, aos 84 anos, a iraniana não tem dúvida de que a decisão que tomou, mais de três décadas atrás, foi a melhor para o filho.

"Por um lado, por ter salvado a minha vida", diz Paknoosh. "E por outro, por esse sucesso que poderia não ter ocorrido".

Paknoosh continua vivendo na Bahia.

*Esta reportagem foi produzida por meio do Social Innovation Fund, da BBC, em parceria com a jornalista Janay Boulos, da BBC News Árabe. Ela faz parte de uma série que conta em vídeo a história de Paknoosh Kharaghani, na Bahia, e, em São Paulo, dos jovens sírios Joanna Ibrahim e Eyad Abuharb. Os dois se refugiaram no Brasil em meio à guerra na Síria.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.