Marighella: Por que uma pedra em homenagem a guerrilheiro atrai ataques e aplausos em bairro nobre de SP

Belinha não tem medo de chuva.

"Vamos, Belinha! Você vai ficar doente desse jeito!", sua dona diz, puxando a coleira com as duas mãos.

Debaixo da garoa, a cachorra gorda e branca se esforça para dar dois passos e se aliviar sobre uma pedra. A mulher levanta as sobrancelhas pintadas, bufando: "você é terrível!", e carrega a cachorra para longe.

Na pedra, alta e de granito, há uma inscrição apagada. É preciso chegar perto para ler as letras impressas na superfície: "aqui tombou Carlos Marighella em 4/11/69, assassinado pela ditadura militar".

A homenagem ao guerrilheiro Carlos Marighella, um dos principais líderes da luta armada contra a ditadura, está há vinte anos sobre uma das calçadas da alameda Casa Branca, no Jardim Paulista, bairro de classe alta de São Paulo. Marighella também é o tema do filme que leva seu nome, dirigido por Wagner Moura, que estreou no festival de Berlim em fevereiro, entre aplausos da imprensa estrangeira e declarações contrárias ao governo Jair Bolsonaro. Ainda sem data de exibição por aqui, a cinebiografia já atrai críticas de parte do público brasileiro.

Foi na Alameda Casa Branca, na altura do número 800, que Marighella morreu depois de ser atingido por quatro tiros em uma operação comandada pelo então delegado do Dops (Departamento de Ordem Política Social) Sérgio Paranhos Fleury.

Instalada em 1999 na gestão do prefeito Celso Pitta, após um pedido assinado por intelectuais e nomes da cultura brasileira, a pedra marcaria o local da morte do guerrilheiro. Mas, por discordância dos prédios vizinhos, os planos foram alterados até ela parar em frente ao número 815. Ali também não encontrou sossego: durante sua instalação, foi alvo de protestos.

Um morador do prédio em frente exigiu a interrupção dos trabalhos aos berros, contou uma reportagem da Folha de S.Paulo daquele ano.

"Não tem cabimento uma pedra, na beira da calçada, em homenagem a um terrorista. Vai virar um jazigo, uma baderna. Por que não numa praça?", o homem teria dito enquanto os técnicos suspendiam o serviço.

Por conta das reclamações, disseram vizinhos à BBC News Brasil, a pedra ficou onde está: diante de uma saída secundária do edifício Porto Feliz, depois da lixeira, ao lado de uma árvore, pouco antes da próxima garagem. Escondida entre aparelhos urbanos, é difícil saber o que ela é. A placa que carregava os dizeres hoje marcados no mármore foi roubada depois da inauguração.

Tudo isso, no entanto, não levou a seu esquecimento - todos os anos, relatam os mesmos vizinhos, grupos se reúnem no local para gritar o nome de Marighella e bater palmas. Em 2013, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo e a viúva do guerrilheiro, Clara Charf, fizeram um ato ali. Com menos regularidade, outras pessoas aparecem para vandalizar o marco. O último episódio aconteceu em janeiro, com a pichação das letras "CCC" - sigla identificada como "Comando de Caça aos Comunistas" - sobre o granito.

Durante duas tardes no bairro, a BBC News Brasil tentou entender como uma pedra - que nem no meio do caminho está - pode ter uma trajetória tão conturbada.

"Falam que era nazista, que matou inocente, mas que também ajudou muita gente", diz o porteiro do edifício ao lado do 815. Apoiado no corrimão da escadaria que leva até a calçada, ele prefere não dizer seu nome, assim como a maioria dos entrevistados.

"Não sei direito quem era...Mas o cara do Tropa de Elite veio aí no ano passado", diz, dando um passo para trás quando a reportagem dá outro para frente.

Quem foi Marighella? perguntam-se os taxistas no ponto da esquina.

"Esse cara é comentado por muitas pessoas. Foi morto aqui, né? Volta e meia tem gente homenageando", diz um, careca e de barriga saliente.

Um segundo taxista, negro, rosto magro, camisa branca, entra na conversa: "é isso mesmo, tem pessoas que pegam táxi para ver a pedra. Não sei mais o que te contar, tem uns colegas mais velhos de ponto que..."

Um terceiro, entreouvindo o assunto, interrompe. Ele diz saber de quem estamos falando. "Esse cara aí era esquerdista, né? O motorista dele era aquele Aloysio não sei o quê. O cara queria ser o Che Guevara brasileiro!"

Quando os colegas se afastam, o taxista negro diz não ter nada contra o guerrilheiro. Ele fala em um canto:

"Se o cara era contra algumas coisas, isso não justifica matar ninguém. Não sou a favor de tortura jamais", diz, ao pegar o celular. Avisa que está ligando para Doca, um amigo que pode ajudar a contar a história da pedra, da vizinhança e do próprio Marighella.

Alguns minutos depois, Doca vem subindo a rua. Ele chega de cabelo despenteado, calça e jaqueta jeans surradas e All-Star rosa desbotado, destoando dos moradores do Jardim Paulista. Seus olhos são de cores diferentes - um é azul, tomado pela catarata -, o outro, castanho.

"O que sei da biografia é que ele tombou em prol da estabilidade democrática do país", diz sem perder tempo. "Ele foi muito importante, uma das bases de sustentação da luta armada para que voltasse a estabilidade política e democrática do Brasil. Para mim, ele foi um herói. Ele e (Carlos) Lamarca."

A reportagem pergunta se Doca - apelido de Joas, 54 - é morador da região. Ele responde que circula pelo jardins há 30 anos, trabalhando como pedreiro e vivendo em pensões. Com a baixa do serviço, o dinheiro ficou apertado e hoje vive de favor no quarto cedido por um conhecido.

Ele corrige a insinuação de que teria muitos amigos por ali. "Amigos, não. Tenho colegas. Às vezes, quando estou sem, eles pagam o café, o almoço."

Sua formação política não vem da escola, já que não fez faculdade ou pós-graduação, mas de sua "observação do que acontece na humanidade". E da experiência pessoal. Sua mãe, conta, criou filhos de guerrilheiros da luta armada em Pernambuco, crianças que cresceram como seus irmãos, e cuja história só foi conhecer depois da morte dela, em 1978. Os pais eram vizinhos que não voltaram para buscar os filhos.

"Aí me interessei em descobrir o que tinha acontecido e adquiri uma bússola chamada história. Fui vasculhar quem era Lamarca, Salvador Allende, Fulgêncio Batista."

Como as mãos na cintura, numa pose que mistura estofo e autoridade, Joas dá um sorriso irônico, mostrando os três dentes da frente. Para ele, a sociedade brasileira precisa estudar, aprender o que foi a guerrilha, por que ela existiu e quem foram seus personagens.

"Nossa memória", ele diz, "nossa memória é fraca."

Na sacola que carrega, a bolsa promocional de uma livraria, lê-se uma frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche: "sem a música, a vida seria um erro".

Joas passa por Chico Buarque, Caetano Veloso e Geraldo Vandré antes de escolher uma canção de Raul Seixas para o momento.

"Sabe aquela? 'Eu conheço a história do princípio ao fim'", ele pergunta, tentando lembrar o resto da letra.

Do princípio ao fim

Carlos Marighella nasceu em Salvador em 1911, filho de um mecânico italiano e de uma ex-empregada doméstica filha de escravos.

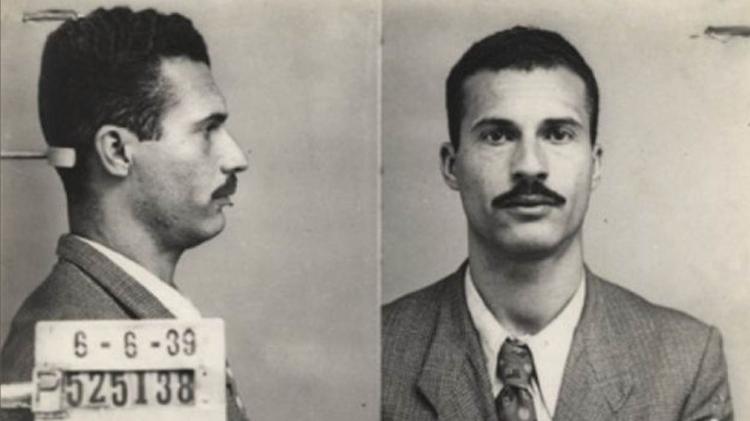

As ideias socialistas de seu pai o influenciaram desde cedo. Começou a envolver-se com política quando era estudante do curso de engenharia civil da Escola Politécnica de Salvador, em 1930, e entrou no então Partido Comunista Brasileiro. Foi preso pela primeira vez em 1932, a primeira de várias detenções como integrante do PCB.

Em 1945, com o partido legalizado e Marighella anistiado pelo presidente Getúlio Vargas, foi eleito deputado para a Assembleia Nacional Constituinte pelo Estado da Bahia. A Assembleia promulgou a nova Constituição em 16 de setembro do ano seguinte, convertendo-se em um Congresso normal. Seu mandato, no entanto, foi cassado em 1948, depois que, alegando vínculos com a União Soviética, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cancelou o registro da sigla.

O golpe militar de 1964, que derrubou o presidente João Goulart, marcou a transição de Marighella para a luta armada. Ele viu o despreparo da esquerda para enfrentar as forças conservadoras como um erro fatal. Desde então, discordâncias crescentes nos quadros do PCB sobre o tema levaram a idas e vindas até sua expulsão em 1967, depois que participou da I Conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade (OLAS) sem dar satisfação ao partido. Em Havana, onde aconteceu o evento, pronunciou o seguinte discurso: "nenhuma vanguarda pode pretender-se tal se não se preparou e não preparou o povo por meio da luta armada".

Formou, então, o Agrupamento Comunista de São Paulo, que depois se tornaria a ALN (Aliança Libertadora Nacional), pioneira na guerrilha urbana por meio de assaltos, seu jeito de conseguir fundos. Essas ações começaram em 1969, pouco depois da promulgação do Ato Institucional nº5, que marcou o endurecimento do regime militar. Foi o ano em que Marighella participou de vários assaltos da ALN, publicou o Minimanual do guerrilheiro urbano, e se tornou o inimigo número 1 das Forças Armadas. Foi também o ano em que morreu na Alameda Casa Branca.

No dia 4 de novembro de 1969, por volta das oito horas da noite, Marighella descia a rua nos Jardins para um encontro com dois frades dominicanos com quem mantinha contato.

No livro "A Ditadura Escancarada", Elio Gaspari conta que religiosos do convento da Ordem Dominicana, no bairro de Perdizes, apoiavam o guerrilheiro desde 1967. Um deles, por exemplo, era responsável por encontrar casas onde o "Professor Menezes", como ele pedia para ser chamado, pudesse se hospedar.

Marighella vinha descendo a rua, que parecia tranquila, sem saber que o Dops havia montado uma campana no convento, descoberto suas ligações com os frades e detido dois deles que, em sessões de tortura, revelaram como os encontros eram marcados. O Fusca azul estacionado em frente ao número 806, com os freis Ivo e Fernando a bordo, indicava que aquela seria uma reunião como as outras.

Nada mostrava que naquele quarteirão havia pelo menos 29 policiais distribuídos em sete carros. Sabe-se que Marighella descia rumo ao Fusca, mas aí as versões começam a divergir. Em seu livro Combate nas Trevas - A Esquerda Brasileira: das ilusões perdidas à luta armada, o historiador Jacob Gorender escreve que Marighella abriu a porta do Volkswagen, sentou-se no banco de trás e viu os frades pularem para fora antes do delegado Sérgio Fleury sair de seu esconderijo, intimá-lo a se render e já começar a atirar.

Marighella foi atingido quatro ou cinco vezes, com um tiro fatal no peito. A versão oficial sobre sua morte dá conta de que houve um tiroteio e, como reconhecimento da operação, mais de 40 policiais foram promovidos por "bravura" pelo governo paulista. Mas uma análise pericial feita em 2012 a pedido da Comissão Nacional da Verdade concluiu que um dos tiros foi dado a curtíssima distância (menos de 8 cm), numa ação típica de execução. Segundo a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, essas informações mostram que o "violento tiroteio" descrito pelas forças policiais foi, na verdade, uma troca de tiros desastrada entre os próprios agentes. Marighella carregava um revólver que não chegou a ser disparado.

Em 4 de novembro de 1969, anunciava a manchete da Folha de S.Paulo da manhã seguinte, havia morrido o "chefe do movimento terrorista no país".

Sobrevivência da história

"O marco serve para que a gente não esqueça dessa história", Liége diz à frente do prédio da esquina, o único comercial naquele quarteirão. Ela segura o celular, parece que esperando algo ou alguém, apoiada no corrimão da escada que leva à calçada. Acabou de sair de uma sessão com seu terapeuta, que frequenta há 15 anos, sendo ela própria uma psicanalista. Liége convida a reportagem para sentar a seu lado no canteiro do edifício e estender a conversa.

"Como canta Chico Buarque, é uma página infeliz da nossa história...a ditadura", diz. "Que vidas tenham sido eliminadas por defender ideias é lamentável."

Liége fala olhando para cima, como se ponderasse todas as polêmicas em torno de Marighella. Tem pele branca, cabelos loiros e olhos castanhos que às vezes encaram e às vezes observam os arredores.

"É alguém que morreu, não sei se como mártir, mas a forma como foi eliminado, a perseguição que sofreu sem ter tido a chance de responder legalmente pelo que fez...é lamentável. Independentemente de ser visto como mau ou bom, tinha direito a isso."

Apesar de frequentar a região há 15 anos, foi só há dois, quando se mudou para o bairro, que descobriu a homenagem. Disse que ficou surpresa por saber que ali restava um pedaço da história.

E por que uma pedra incomoda tanto?, ela questiona, os olhos ainda voltados para cima. Que verdade impertinente ela traz? O que denuncia sobre hoje?

Do outro lado da rua, o porteiro de um edifício tenta responder. Ele fala por detrás do portão, enquanto os moradores entram e saem. Em voz baixa, diz que gosta da figura de Marighella, uma "pessoa que lutava pelas minorias, pelos mais pobres", o que não existiria mais hoje, em tempos de desemprego, salários pequenos e reforma trabalhista.

"Não critico a classe alta, vivo dela, trabalho para ela, mas eles não entendem que falta alguém que lute pelas minorias. E o cara fazia isso."

Filho da década de 1960, ele diz que viveu a ditadura no interior de Pernambuco e não tem boas recordações. Não dava para dizer nada, lembra, e ser calado e miserável "era muito ruim".

Ditador e terrorista

Paulo Afonso viveu o regime militar, mas diz que naquele tempo estava mais interessado nas músicas da Jovem Guarda. O advogado, nascido em 1953, chegou a fazer parte do MBD - partido contrário ao governista Arena - na faculdade, escolha que atribui à falta de opção.

"Na minha geração era Arena ou MDB. E os estudantes se debandavam para a esquerda, que era o MDB."

Paulo estava voltando para casa no fim da tarde quando a reportagem o encontrou no meio da quadra, em frente ao Carina, edifício onde mora. Ele conhece a trajetória de Marighella, mas não concorda com o tratamento dado ao guerrilheiro.

"Como cidadão, gostaria de colocar que Marighella não era um homem que estava à procura da democracia. Ele queria instalar uma ditadura stalinista e maoísta no país."

Portanto, continua, não haveria porque homenageá-lo como se fosse um herói.

"A gente não preserva nossa história. Como diz Mário de Andrade, somos Macunaíma. Não há sentido, ele não era um herói nacional."

Ser contemporâneo do regime e acompanhar a movimentação ao redor da pedra de Marighella fizeram de Paulo um conhecedor desse personagem, o que não se pode dizer de seus vizinhos mais jovens.

"Ninguém sabe o que é. Se for tentar ler não dá, porque arrancaram a placa", diz, dando de ombros.

"Ande comigo", ordena a mulher que carrega um carrinho de bebê rua acima, alguns minutos depois. Ela entende que o assunto é Marighella e começa a falar sem desacelerar o passo.

"Tem o mito do Marighella, né", diz em português com sotaque. Daniela, de 56 anos, é uma pesquisadora da USP de ascendência judaica.

Ela conhece a homenagem, mas ignora a vida do homem por trás dela.

"Não sei direito. Era legal que contassem a história, né", continua, apressada.

Daniela vira para o lado e para um homem de calça social, camisa azul e quipá, que vem descendo a rua. "É meu colega", explica.

"Ei, você sabe do Marighella?"

O homem para sem entender, coçando os poucos cabelos por debaixo do quipá.

"Quem?"

"Viu? Ninguém sabe direito!", a mulher diz, as mãos sobre o carrinho e os olhos no bebê.

Enquanto ela fala, seu colega parece se inteirar do assunto e decide participar. Lembra que instalaram a pedra de repente, sem ninguém saber do que se tratava. Ele chegou a pensar que teriam enterrado um corpo ali embaixo.

Depois de ser enterrado como indigente no cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, em 1969, Marighella - ou seus restos mortais - foram transferidos dez anos depois para um túmulo desenhado por Oscar Niemeyer em Salvador. Na cerimônia, que aconteceu após ser decretada a anistia política, em 1979, leu-se um texto de Jorge Amado escrito para a ocasião.

"Achei isso porque vinha uma turma, deixava flores, como se tivessem enterrado alguém ali. É igual a gente vê na estrada, quando colocam uma cruz por causa de acidente", ele explica.

O homem do quipá segue para outros assuntos - o "absurdo" do trânsito de São Paulo - quando Daniela chama uma mulher que passa do seu lado.

"Ei! O que você sabe sobre a pedra do Marighella?", ela pergunta de repente, fazendo a mulher arregalar os olhos.

"Aquilo é um mictório de cães!", a outra responde. De calça jeans, tênis, mochila de marca e pulseira de prata, a vizinha parece apressada. Tem horário para ir ao médico.

"Amarraram uma placa para tentar mudar o nome da rua. Mas as pessoas boicotaram porque aqui não é Marighella!", ela continua, meio de lado, um pé para ir embora, o outro para ficar.

Em setembro em 2012, alguém cobriu a identificação da alameda Casa Branca com um adesivo que dizia Marighella. Ele foi rapidamente retirado.

A vizinha, que se apresenta como médica e moradora do bairro há mais de 30 anos, justifica por que manter o nome Casa Branca é essencial. Ela explica que todas as ruas do Jardim Paulista têm nomes de cidades do interior - Lorena, Itu, Campinas -, afinal, o bairro foi planejado assim. Daria trabalho mudar tudo.

"Viu? Você sabe mais", Daniela sorri para a vizinha e vai embora. O homem do quipá se despede sem se apresentar. A médica também prefere ocultar seu nome.

Além do trabalho que mudar o endereço daria, há outro motivo para que ela resista ao adesivo de Marighella e à pedra em sua memória.

"Porque ele era um terrorista, sinto muito", a mulher continua, desafinando no fim da frase.

Se o guerrilheiro foi uma figura importante, ela tem uma sugestão: "que façam uma praça, sei lá". Mas mexer no bairro não é bem visto pelos moradores.

A maior parte deles, diz, não é favorável à "ideologia" que Marighella pregava.

Durante a entrevista, entregadores e empregadas entram e saem dos prédios ao redor. Alguns têm sacadas amplas, janelas grandes, árvores em frente. A maioria dos edifícios foi construída depois da morte do guerrilheiro, que marcou a história da Alameda.

Isso a médica não nega. Lembra dos seus 15 anos, quando o pai de uma amiga, que era militar, dava um risinho ao ouvir onde ela morava. Na época, não entendia a graça.

"Ele dizia 'ah, Alameda Casa Branca!' e ria."

Tudo ficou no passado. Hoje seu filho de 18 anos não tem ideia de quem foi Marighella, assim como outros da mesma idade. Para ela, o período do regime militar pode ser visto de "diferentes formas" e ela se recusa a escolher uma. A história está sendo manipulada, diz, como no livro 1984, de George Orwell. É difícil saber o que de fato aconteceu.

Nuvens escurecem no céu, mas não chove há algum tempo. Trovões soam ao longe. Prepara-se uma tempestade.

"A maior parte não conhece esse negócio do Marighella, outra não concorda. O problema é um grupo de pessoas impor sua vontade a quem não tem nada a ver", ela dá um passo para o lado, se preparando para ir embora.

"Isso é uma ditadura."

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.