Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

Tarcísio deveria ver a série 'Rota 66' antes de propor tirar câmeras da PM

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail

No início dos anos 1980, um repórter gaúcho radicado em São Paulo, então com trinta e poucos anos de idade e cumprindo expediente numa revista semanal, resolveu investigar algo que lhe deixava intrigado: a alta eficiência de certos policiais militares em executar supostos bandidos nas periferias de São Paulo.

Esses bravos guerreiros não falhavam nunca. Pelo menos era isso que jornais e programas de rádio populares faziam crer desde a criação da Polícia Militar de São Paulo, em 1970. Ladrões, trombadinhas, assaltantes e latrocidas amanheciam com a boca cheia de formiga, para alívio geral do cidadão de bem e da tradicional família cristã. Rápidos no gatilho e destemidos no cumprimento do dever, os policiais eram quase sempre ovacionados como heróis, condecorados pelas autoridades e ganhavam loas de políticos e radialistas entusiasmados com o pulso firme da polícia paulista, sob o comando de gente como Erasmo Dias, secretário de Segurança Pública de 1974 a 1979.

Em 1975, um caso fora da curva teve grande repercussão. Ao fazer o giro noturno habitual pelas ruas dos Jardins, região nobre da capital, agentes na viatura número 66 das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, batalhão de elite da PM paulista, flagraram de relance um elemento tentando roubar o toca-fitas de um carro, auxiliado por dois comparsas. A freada da viatura fez com que os três "elementos" saíssem em disparada. Entraram num fusca e fugiram, sem destino certo, com a polícia em seu encalço.

Em alta velocidade em razão da perseguição, o fusca acabou avançando sobre o meio-fio e batendo de frente contra um poste. Em instantes, o carro foi metralhado pelos policiais, que àquela altura já haviam pedido reforços pelo rádio. Morreram os três. Ao se aproximar, os policiais se surpreenderam: os meliantes, os bandidos, os vagabundos não eram pobres nem pretos. Eram três jovens brancos, ricos, bem-vestidos, moradores dos Jardins, criados à base de suco de maçã - como cantaria Seu Jorge anos depois.

O carro que eles haviam arrombado era de um amigo, e a intenção era dar um sacode, pregar uma espécie de peça no sujeito a fim de cobrar uma dívida que o dono do automóvel tinha com eles. Os policiais não estavam nem aí. Nem se preocuparam em perguntar. Passaram fogo nos meninos, como se houvesse pena de morte no Brasil e eles fossem ao mesmo tempo promotores, juízes e algozes.

E agora? O que fazer numa hora dessas?

Fácil: os policiais pegaram uma arma, atiraram contra a própria viatura e plantaram o ferro junto à cena do crime, devidamente carimbado com as digitais de uma das vítimas. Da noite para o dia, a reputação dos três mauricinhos dos Jardins foi prontamente destruída pela corporação, como é de seu feitio desde sempre: da mesma forma que os jovens que defendiam a democracia no auge da repressão eram transformados em terroristas de alta periculosidade, dispostos a implantar uma ditadura comunista no Brasil, as vítimas da polícia que mata também deveriam ser simbolicamente alopradas, convertidas em assaltantes perigosos e traficantes sanguinários. Nada que uma rápida alteração na cena do crime não pudesse fazer.

Deu o maior fuzuê. A família de um dos moleques era amiga do governador, e os holofotes se voltaram para o caso com uma luz diferente da habitual. Desta vez, em vez de aplaudir os autores dos disparos, a elite paulistana passou a cobrar explicações. Claro, a morte havia batido à porta do vizinho, ameaçava se aproximar de sua própria casa, colocava em risco seus próprios filhos, igualmente criados com suco de maçã.

O julgamento desse caso se estendeu por muito tempo. O repórter gaúcho foi cobrir essa pauta para a revista em que trabalhava e acabou enveredando por um labirinto de questões aparentemente insolúveis. Quem teria ordenado os disparos? Por que a cena do crime foi alterada? Qual o grau de complacência das autoridades com esse tipo de excesso, essa violência desproporcional?

Mais do que isso, o repórter se deu conta de que, a despeito da indignação de parte da opinião pública com o caso do fusca, as práticas policiais continuavam exatamente as mesmas a três ou quatro quilômetros dos Jardins. Nas quebradas, onde filho chora e mãe não vê, a Rota era a lei. Jovens, todos pobres, quase sempre pretos, eram sistematicamente enterrados às pressas por famílias assustadas, ou jogados em valas comuns, como indigentes, num dos cemitérios públicos da cidade, como o de Vila Formosa, na Zona Leste, ou o de Perus, na Zona Noroeste.

Quantas pessoas a Polícia Militar de São Paulo teria matado nessas mesmas condições desde a criação da corporação, em 1970? E quais policiais lideravam os rankings da matança? Quem seriam os campeões da letalidade, elogiados e premiados por isso? Era o que o repórter gaúcho, o hoje bastante conhecido Caco Barcellos, se propôs a descobrir nos anos 1980.

O resultado de sete anos de investigação sistemática foi reunido no livro Rota 66: a história da polícia que mata, publicado em 1992. Passados trinta anos, os bastidores dessa reportagem são os alicerces da série ficcional "Rota 66", roteirizada por Maria Camargo e Teodoro Poppovic, dirigida por Philippe Barcinski e Diego Martins, e produzida em oito episódios pela Globoplay.

Quando se debruçou sobre o caso, morando sozinho num apartamentinho ao lado do Instituto Médico Legal de São Paulo, o que lhe permitiu passar diversas madrugadas no local em busca de informações e de depoimentos colhidos junto às mães e outros familiares das vítimas da PM, Caco partilhava da tese de que esses policiais agiam de forma deliberada quando executavam os supostos delinquentes. O que ele não sabia quando começou sua investigação, mas descobriria ao longo da pesquisa, é que, em mais da metade das vezes, a vítima não tinha passagem pela polícia nem era suspeita de nenhum roubo ou furto, tampouco no momento da execução. Não eram matadores de bandidos, portanto, mas matadores de inocentes aqueles homens fardados celebrados com loas e condecorações.

Após sete anos de trabalho, Caco identificou 4.179 pessoas mortas pela PM de São Paulo entre 1970 e a publicação do livro. Um número bastante alto, coisa de 190 execuções por ano, em média, ou uma a cada dois dias.

Corta para 2020. Entre janeiro e maio, mesmo com a circulação de pessoas comprometida pelo distanciamento social que marcou o início da pandemia de Covid, foram 442 execuções praticadas por policiais de São Paulo em cinco meses, o número mais alto da série histórica, iniciada em 2001 pela corregedoria da PM-SP. Algo como 90 por mês - ou três assassinatos por dia.

Caco Barcellos comentou sobre esse retrocesso no prefácio que escreveu para o meu livro Vala de Perus, uma biografia, publicado naquele ano de 2020. "Ao longo de 21 anos, a ditadura militar matou mais de 400 opositores, 434 mortos e desaparecidos políticos segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade", comparou. "Pois neste ano de 2020, em plena pandemia, a Polícia Militar de São Paulo matou mais de 500 pessoas apenas no primeiro semestre."

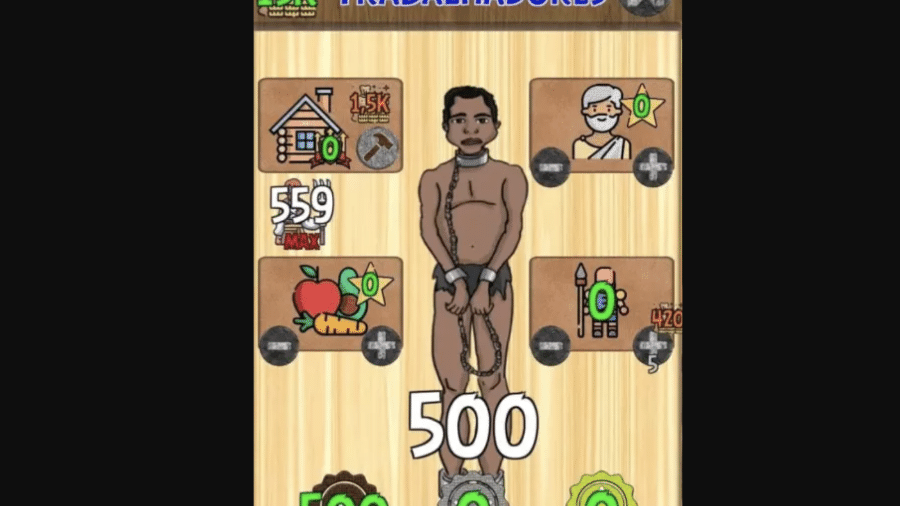

Para quem dedicou sete anos de sua vida a investigar os excessos da corporação e dar nomes aos bois - e foi ameaçado por isso, e correu riscos, e segurou a onda -, é angustiante vislumbrar uma realidade tão nefasta. "A maior diferença está no perfil das vítimas", dizia Caco, no mesmo prefácio. "Os mortos e desaparecidos políticos eram majoritariamente jovens brancos, de todas as classes sociais, muitos deles estudantes. Hoje, a história se repete. As vítimas são novamente jovens, mas a maioria formada por negros, e todos, absolutamente todos, filhos de trabalhadores de baixa renda. São unidades matadoras de pessoas pobres, que têm as suas histórias sempre desqualificadas moralmente, apresentadas como bandidos. Temos muito ainda que trabalhar."

A boa notícia é que tanto a letalidade policial (homicídios cometidos por policiais) quanto o número de policiais mortos em ações ou confrontos começaram a cair desde que policiais de dezoito batalhões de São Paulo passaram a usar câmeras acopladas às fardas. Introduzidos para gravar todas as operações policiais, esses dispositivos têm o condão de proteger os próprios oficiais, evitando que eles sejam mortos por bandidos que estejam no raio de captura das imagens - os criminosos sabem que os colegas dos policiais mortos não descansarão enquanto não os localizarem -, e também a população preta, pobre e periférica mencionada pelo autor de Rota 66.

Com as câmeras, reduz-se a prevalência de expedientes tão frequentes quanto hediondos, como os tiros nas costas, os tiros na nuca, os disparos inconsequentes feitos nas ruas ou nos barracos, invadidos sem critério nem mandado de busca.

Apenas em 2021, o primeiro ano após a adoção das câmeras, a letalidade policial em São Paulo desabou 85% nos batalhões equipados com elas - na Rota, a queda foi de 89%, conforme apontou reportagem da Folha de S.Paulo.

Agora, em outubro de 2022, sem nenhuma justificativa plausível, o candidato Tarcísio de Freitas, líder na corrida para o governo do estado, propõe tirar as câmeras dos policiais. São muitos os argumentos contrários a essa ideia e nenhum minimamente razoável a seu favor. Vai entender.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.