Tiroteios e interrogatórios: a ditadura na visão de um militar do DOI-Codi

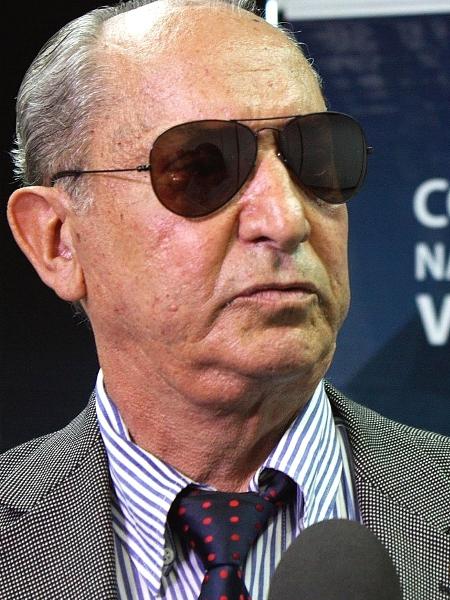

Entre o final de 1970 e o início de 1972, o coronel reformado Pedro Ivo Moézia de Lima, hoje com 80 anos de idade, era o dr. Ítalo Andreoli. Então capitão do Exército, Moézia usava o codinome para atuar como chefe de uma das três equipes de interrogatório do DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna) de São Paulo durante a ditadura militar.

O órgão era comandado pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que, na época, era major e usava o codinome dr. Tibiriça. Os DOIs foram criados em 1970 e se tornaram um símbolo do acirramento da repressão militar contra a luta armada após a decretação do AI-5 (Ato Institucional n° 5, de 1968), que completa 50 anos neste 13 de dezembro.

De acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, um documento do DOI-Codi de São Paulo, de novembro de 1973, aponta que, dos 5.680 presos políticos que haviam passado pelas dependências do órgão, pelo menos 50 teriam sido mortos.

Entre 2013 e 2014, durante depoimentos à comissão, tanto Moézia como Ustra contestaram os números do documento e disseram que as mortes teriam ocorrido fora do DOI, em combates entre militantes da luta armada e agentes do órgão.

Agora, em entrevista ao UOL, o coronel Moézia -- um dos poucos oficiais militares que atuaram no DOI-Codi de São Paulo ainda vivos -- repete parte do que disse à Comissão da Verdade. O militar aposentado nega ter praticado tortura e que mortes tenham ocorrido no local. Mas novamente admite que presos foram submetidos a "sofrimento físico" para obtenção de informações.

Moézia defende que o "castigo físico" é parte da solução para a investigação de crimes e afirma que o AI-5 foi necessário para evitar que o Brasil aderisse ao comunismo. Amigo de Ustra, que faleceu em 2015, o coronel também lamenta que o presidente eleito Jair Bolsonaro, depois da vitória nas eleições, tenha parado de fazer elogios ao homem acusado de comandar sessões de tortura.

Veja abaixo os principais trechos da entrevista do coronel ao UOL.

UOL - Qual foi o significado do AI-5 para o Brasil?

Coronel Pedro Moézia - O AI-5 foi um ato necessário para permitir que o governo realizasse aquilo que era preciso naquele momento. Foi um ato de força, de exceção. De todos os atos baixados, foi o mais violento, o que maior impacto causou sobre a vida nacional.

Mas foi muito importante porque nós vínhamos de um período de agitação crescente. Era para durar alguns meses e acabou ficando por dez anos.

Os anos de 1968 e 1969 foram muito duros. À medida que a situação ia piorando, o governo tinha que empregar os seus meios para fazer o enfrentamento à guerrilha urbana e rural que pretendia comunizar o Brasil.

Como era o seu trabalho no DOI?

O trabalho era duro, cansativo, estressante. Eu fui pra lá no pior período. Toda semana havia tiroteio, muitas mortes, muitos mortos em ação. A gente saia pra cumprir um mandado de busca e éramos recebidos a bala. Apesar disso, dávamos toda a oportunidade para o cara se entregar vivo, porque precisávamos deles vivos.

Não tínhamos interesse em matar. Mas, quando você chegava lá, era recebido a tiros, e em uma desproporção enorme. O cara lá normalmente tinha um revolverzinho vagabundo, uma arma antiga, e atirava, e a gente ia com metralhadora, granada. Enfim, começou a atirar, não tem mais jeito.

Fui para lá pra ser chefe de equipe de interrogatório. Eram três equipes, cada uma fazia um plantão de 24 horas e descansava 48, revezando em busca e apreensão e análise das informações.

À Comissão da Verdade, o senhor disse que nunca presenciou ou participou de sessões de tortura, mas imaginava que algumas realmente ocorreram. Essa afirmação se refere ao que acontecia no DOI?

O que eles insistiram em me perguntar lá foi sobre tortura. Houve tortura? E eu dizia o seguinte: institucionalizada, não. Eles afirmavam que vinha ordem lá do presidente para tortura, lá do general de Brasília. Isso não existe.

O trabalho de busca da informação é muito difícil. O cara sabe uma coisa que você precisa e não quer dizer. Eu nunca torturei ninguém. Nunca encostei a mão em um cara desse. Eu era chefe, tinha que me dar ao respeito, porque, se eu largasse o pessoal, ia virar bagunça. Eu nunca torturei.

Eu atirei neles, ajudei a matar alguns, mas em combate. A gente ia para busca e apreensão, para prender o cara e estourar aparelho, e lá era recebido a bala. Então, a gente tinha que atirar, e eu te garanto que acertei em muitos deles, que vieram a morrer.

Agora, você vem me perguntar: havia tortura? Tortura é uma palavra muito pesada, mas que foi imposto sofrimento físico ao cara pra ele falar, foi. Eu não fiz isso, mas, com certeza, isso acontecia por lá. Em todo lugar do mundo, isso acontece.

O senhor diz que sua equipe de interrogatório não torturava e usava técnicas de persuasão para extrair informações dos presos. Pode-se dizer que, nas outras duas equipes do DOI, os métodos eram mais violentos?

É mais ou menos isso. As equipes todas tinham um padrão de comportamento, e isso dependia muito do chefe. Tinha um capitão do Exército, que era o chefe e, na sua equipe, tinha tudo: delegado de polícia, oficiais da Polícia Militar e outros agentes que eram encarregados de conversar com o preso que caía.

As outras duas equipes primavam mais pela rigidez do interrogatório. A minha era diferente. Quando você está interrogando, o interrogado se coloca em uma posição em que está preparado pra reagir. Enquanto você não baixa esse orgulho, esse denodo que o cara tem em resistir, você não consegue muita coisa.

Então, você tem que deixar o cara baixar um pouco a bola, ficar abatido, porque aí começa a haver uma submissão do cara.

Os caras acham que só tinha porrada, não é isso, não. Lá, nós agíamos com humanidade. Afinal, somos humanos, temos sentimento, coração. Agora, somos profissionais: se tem que fazer, você tem que fazer.

Como era a sua relação com o coronel Ustra?

Fui pra o DOI um pouco depois dele. Eu reputo o coronel Ustra como o maior herói que nós tivemos nos últimos 50 anos. Ele era o comandante, responsável por tudo o que acontecia e, por isso, foi crucificado. O Ustra nunca torturou ninguém. Esse caráter miserável, maldoso que todos tentam pintar dele é mentira. Era um homem religioso, profissional.

O Ustra nunca encostou a mão em ninguém. Ele não tinha tempo pra isso. O comandante não pode se misturar lá embaixo com o cara que está ralando. Ele dá apenas a orientação, diz o que quer.

(Nota da reportagem: as palavras do coronel Moézia contrastam com os depoimentos de presos políticos da ditadura que dizem ter sido torturados com a participação direta do coronel Ustra, como o hoje vereador Gilberto Natalini e a militante política Maria Amélia Teles.)

Ele era meu amigo. No fim da vida dele, a gente se reunia toda semana, à noite, na casa dele, assava uma carninha, tomava um vinhozinho, e discutíamos as coisas que estavam acontecendo.

Esse retrato de que o Ustra era um sanguinário, violento, isso é conversa de cara que nunca nem sentou em uma cadeira de interrogatório e quer dizer pra todo mundo que foi torturado no DOI-Codi.

Eu tenho até estranhado que o Bolsonaro passou a vida política toda dele enaltecendo a figura do Ustra e, depois da vitória, não ouvi mais uma palavra. Talvez isso tenha sido recomendado para não reacender a chama de que ele é fascista. Mas eu gostaria de vê-lo, depois de eleito, voltar a falar sobre a importância do Ustra.

O coronel Ustra chegou a ser condenado a pagar uma indenização no caso da morte do jornalista Luiz Eduardo Merlino. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela prescrição do caso, mas ainda cabe recurso. O que o senhor diz sobre esse episódio?

O Merlino era uma figura simpática. Era um jornalista conversador, bom papo. Vamos colocar o Merlino como um subversivo. Lá, nós tínhamos os subversivos e os terroristas. Eram dois tratamentos diferentes. Com o terrorista, era um tratamento mais duro. Com o subversivo, era outro.

O Merlino não era terrorista. Pertencia a uma organização, mas era um subversivo. Ele gozava de um livre trânsito lá em cima, a gente chamava para conversar. Houve um pedido do Rio Grande do Sul e ele foi convocado para uma acareação em Porto Alegre. Teve um deslocamento rodoviário, e o que consta nos autos é que ele tentou se evadir e foi atropelado.

Essa história vem se arrastando durante esses anos todos, influenciada por certas organizações de esquerda que têm interesse nisso. Esses órgãos ficam insuflando, eles querem dinheiro.

(Nota da reportagem: a versão de que Merlino teria morrido por conta de um atropelamento foi contestada pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, segundo a qual o jornalista foi torturado e morto nas dependências do DOI-Codi.)

Mas há também indícios de que outras mortes ocorridas no DOI-Codi também foram omitidas. O senhor nega que isso tenha acontecido?

Essa é uma história muito grande, vasta. Eu posso te dizer o seguinte: durante o período que eu servi no DOI, em São Paulo, ninguém foi morto lá dentro. Houve duas mortes, se não me engano, de caras que se sentiram mal, tiveram um problema de coração e morreram. Esses caras morreram, mas não foi por causa de tortura. Lá, eu te garanto: não houve mortes, assassinatos.

(Nota da reportagem: como citado na introdução desta entrevista, a Comissão Nacional da Verdade aponta que pelo menos 50 presos teriam sido mortos nas dependências do DOI-Codi de São Paulo.)

No começo, falava-se muito da Rua Tutóia, onde os presos eram levados inicialmente, porque ali quem estava no comando antes era o Dops, de São Paulo. Lá, todo mundo sabe que não tinha brincadeira. O Fleury (delegado Sérgio Fleury, que chefiava o Dops) foi o criador do Esquadrão da Morte.

Nós, do Exército, não temos esse temperamento, de matar, de trucidar, de torturar. Mas, para o pessoal da polícia, o dia a dia deles obriga a lidar com bandido, com a vida em jogo. Esses caras desenvolvem um mecanismo de defesa que é a violência.

Mas o senhor chegou a dizer que Fleury foi o maior delegado que São Paulo já teve...

O Fleury foi o maior delegado que São Paulo já produziu, apesar dos métodos dele serem heterodoxos. Durante o período em que ele esteve em São Paulo, o índice de criminalidade estava abaixo até da linha do razoável, porque ele controlava, ele conhecia o submundo do crime.

O Fleury tinha muito cachorrinho, muito dedo-duro, caras infiltrados que ele deixava em liberdade, mas que, em troca, ele usava como informante. Quando ele queria mandar um recado, ele apagava uma meia dúzia, desovava os presuntos por aí e São Paulo voltava ao nível sob controle. Toda polícia faz isso.

Eu não quero dizer que nós éramos santos. Nós trabalhávamos profissionalmente. Havia sofrimento físico? Sim, havia. Se não usar isso, você não tira informações de ninguém.

Defender esses métodos do delegado Fleury não é aceitar que o Estado cometa crimes? Isso é aceitável?

Nós somos um país atrasado. Você não pode querer comparar o Brasil com a Suécia, a Dinamarca, os Países Baixos. São outros povos, com mil, 2 mil anos de civilização. O que eles trazem dentro deles está lá dentro do coração e da cabeça deles. Nós somos atrasados.

Você não vai querer colocar aqui no Brasil a mesma Justiça da Dinamarca, da Suécia. São pessoas diferentes. Então, existem duas justiças? Eu acredito que sim. Existem duas democracias? Eu acho que sim. Existe a democracia pura, que é praticada quase na sua verdadeira grandeza em alguns países, e existe a democracia relativa.

É a teoria da sístole e da diástole do general Golbery do Couto e Silva. Se a situação aperta, você aperta também. Se a situação melhora, você solta. Você não pode querer o exercício da democracia no Brasil, com esse bando de ladrão, analfabeto e pessoas despreparadas.

O castigo ainda é uma parte da solução. Não só o castigo, há uma série de coisas que tem de vir junto: educação, saúde, segurança, assistência. Mas, se não houver algo mais duro, pra causar aquele choque, não vai melhorar nada.

A democracia é o melhor regime, mas, na minha opinião, tem que ser uma democracia relativa, diferente da Europa. Aqui, no Brasil, democracia é sinônimo de esculhambação.

O senhor também disse, à Comissão da Verdade, que havia uma espécie de comando paralelo nas operações militares. Como isso funcionava?

As operações que eram realizadas eram de conhecimento restrito no Exército. Muita gente não sabia o trabalho que a gente realizava lá. E, como não sabiam, dificultavam o trabalho do canal de informação.

Só pra dar um exemplo: nós tínhamos autorização do Comando do Exército para deixar o cabelo grande, barba, bigode. Nós tínhamos que ser pessoas comuns, tínhamos que estar misturados dentro do grupo social. Não podíamos cumprir nossa missão de cabelo raspado, de coturno, de farda, porque nós seríamos um alvo fixo. Para poder desempenhar o nosso papel, tínhamos que agir como civis. Mas tinha comandantes que não aceitavam isso. A gente ia lá, cabeludo, e não deixavam a gente entrar no quartel.

Essas pessoas que impediam o fluxo normal das informações eram deixadas de lado, às vezes até comandante. Então, havia, por assim dizer, um canal paralelo.

A coisa tinha que sair lá de baixo, da ponta da linha, e ir até lá em cima, no SNI (Serviço Nacional de Informações), sem interferência dessas pessoas. O comandante, às vezes, não sabia de nada, mas havia alguma coisa acontecendo lá dentro. O canal de informação era firme, seguro e de pessoas que estavam comprometidas com a linha mais dura.

Depois da redemocratização, muitos agentes do regime militar criticaram a maneira como a cúpula do Exército reagiu às denúncias de abusos no período. O senhor concorda com essas críticas?

Eu, inclusive, escrevi um artigo em que critiquei o posicionamento das Forças Armadas, dizendo que eles colocaram nossas cabeças numa bandeja e entregaram para os nossos inimigos.

Durante esse tempo todo, foram anos de silêncio, ninguém dizendo nada. Nós, na época, éramos heróis, cantados em prosa e verso. Nossa atuação era enaltecida pelos nossos comandantes na época. Recebemos prêmios. Eu, por exemplo, tenho a mais alta condecoração do Exército em tempos de paz: a Medalha do Pacificador com Palma, que só é concedida pra quem cumpre missões com risco de vida. No entanto, nós fomos abandonados por nossos comandantes.

Alguns acham que é uma posição que o Exército tinha que tomar, porque a situação não permitia que se dissesse mais nada, para não piorar uma situação de revanchismo que as Forças Armadas iam sofrendo. Então, o Exército adotou a política do silêncio. Isso, pra nós, foi terrível. Nós fomos massacrados.

Seja o primeiro a comentar

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.