Classe média 'esclarecida' foge da escola pública porque adora ser cliente

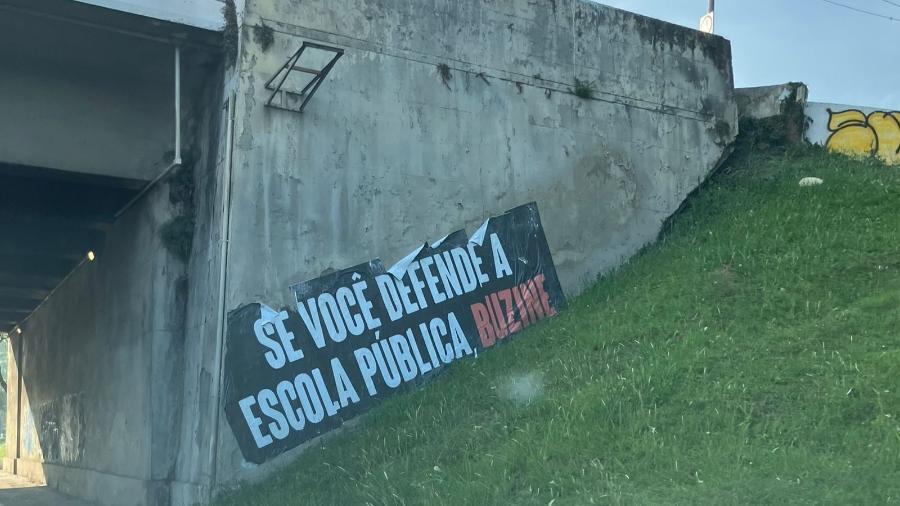

"Se você defende a escola pública, buzine", indica a mensagem afixada numa das extremidades da ponte do Limão, em São Paulo. O pedido se repete ao longo de outros viadutos das marginais Tietê e Pinheiros, na forma de cartazes ou faixas. A rota me é familiar, de modo que a atravessei talvez uma dezena de vezes nos últimos dias. Não ouvi nenhum fom-fom sequer. Contraste —e sinal dos tempos— com a barulheira diante das faixas "Se é Bolsonaro, buzine" das eleições de 2018 e 2022.

No discurso, ninguém é contra a escola pública. Ao contrário, todo mundo é a favor. A educação é "base para mudar o mundo", "os professores são os verdadeiros heróis" etc. são platitudes inofensivas quando ditas por quem não precisa se envolver. Porque desde os estudos de Bourdieu e Passeron, há mais de meio século, sabe-se que as desigualdades educacionais são estreitamente associadas à condição socioeconômica dos estudantes. Do jeito que está organizada na prática, a escolarização reproduz e amplifica privilégios. E, no Brasil, essa dualidade ganhou a seguinte feição: escola pública para os pobres, escola particular para os ricos.

Da falsa ideia de que toda escola privada é boa veio a fuga da classe média das escolas públicas. Mas essa história tem outros capítulos: com a ampliação das matrículas no início dos anos 1960, o ensino se democratizou e passou a atender camadas pobres da população — a universalização só chegou, e ainda assim com percalços, nos anos 1990. Socialmente, foi se cristalizando a ideia de que o que era público não prestava, e que quem possuía algum recurso deveria investir numa educação "melhor" para seus filhos. Desnecessário ressaltar o quanto de racismo e elitismo há por trás desse pensamento.

Falta lastro ao raciocínio: os rankings de desempenho mostram arapucas privadas em profusão e escolas de ponta ao alcance exclusivo de mãos muito endinheiradas. A suposta "qualidade do ensino" é, no fim, uma desculpa para que parte da classe média se acomode no lugar em que gosta de estar: o de cliente. Os pais precisam de turno estendido? Ok. Querem marcar uma reunião para amanhã? Certo. A jardinagem da escola está com problemas? Me desculpe, vamos arrumar. Não estão de acordo com a abordagem de determinado conteúdo? Ah, sim, vamos conversar (para rir um pouco disso, veja a série cômica "O Professor", no Disney+).

É o reino do "estou pagando" e, se não gostar de alguma coisa, busco outra escola. Nessa chantagem mediada pelo dinheiro, vem o delírio direitista de que as escolas privadas podem fazer o que quiserem — ou o que os pais mandarem. Não podem: a legislação diz que a educação é dever do Estado, que as escolas privadas podem existir, mas devem se submeter às normas gerais da educação nacional. Currículo, material didático, métodos de ensino devem ser fiscalizados e autorizados pelo Poder Público. O alerta é de Fernando Cássio, professor da USP, ao lembrar que "conteúdos 'alternativos' que negam os direitos humanos não têm lugar nas escolas".

Também a esquerda "esclarecida" tira casquinha dessa lógica para adquirir superioridade moral em batalhas nas quais não tem tempo de se envolver. É o caso da educação antirracista e das bolsas para alunos negros em instituições de elite, desenhadas, ao menos em parte delas (há instituições com trabalhos muito consistentes), para simular uma democracia racial. Mesmo as supostas vantagens de convivência com a diferença — algo nativo da heterogeneidade da escola pública — se transformam em mercadoria. A diversidade também virou commodity.

A lógica da cidadania, por outro lado, é grátis. Como tudo que é coletivo, dá trabalho. A experiência de ter uma filha numa escola pública ao longo deste ano trouxe em primeira pessoa algum desses desafios — de horários mais rígidos, de convívio com pensamentos diferentes, da ampliação de conflitos (mas nem tantos assim), dos chamados para colaborar com a associação de pais e mestres (de certo constrangimento por não atendê-los), da espera para a resolução de problemas infraestruturais num ritmo mais lento (para além da burocracia, há razões para isso e dizem respeito aos necessários controles sobre recursos do orçamento público).

Não é simples mesmo, mas me pergunto de onde veio a ideia de que construir algo coletivamente e que cuidar do comum seria um passeio no parque. A classe média, em que me incluo, naturalizou o modo cliente como o único possível. Mesmo a intelectualizada, de "esquerda", "socialmente consciente". Em nome do conforto, abdica do que poderia ser uma atuação concreta na construção de um país menos desigual. Nas redes sociais, não abre mão de defender a Palestina, direitos LGBTQIA+, democracia etc. achando que está agindo politicamente quando, na prática, escolheu apagar (ou foi levado a apagar, não nego a força das circunstâncias) seu papel político.

O resultado é um círculo vicioso em que todos perdem:

De um lado, os pais, que precisam trabalhar mais para pagar a escola dos filhos, por isso precisam de turno estendido e não têm tempo para participar adequadamente da vida escolar, embora queiram cobrar (de preferência via app ou WhatsApp) como se participassem;

De outro, o próprio país. O abandono da escola pública pelas camadas médias fez e faz muito mal ao sistema público, que sofre com a carência de atores com capital social e redes mais amplas para lutar por melhorias.

Em nome do politicamente correto, posso defender a escola pública como defendo o SUS, mas é uma defesa que só vai até a página dois, porque a verdade é que é uma questão que não me diz tanto respeito assim. Me encastelo e depois me surpreendo — nossa! — com o fato de que as ideias da elite "progressista" encontrem tão pouco eco nas camadas populares. "Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios", como canta Paulinho da Viola. Na vida corrida da classe média, a escola pública não merece sequer uma buzinada.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.